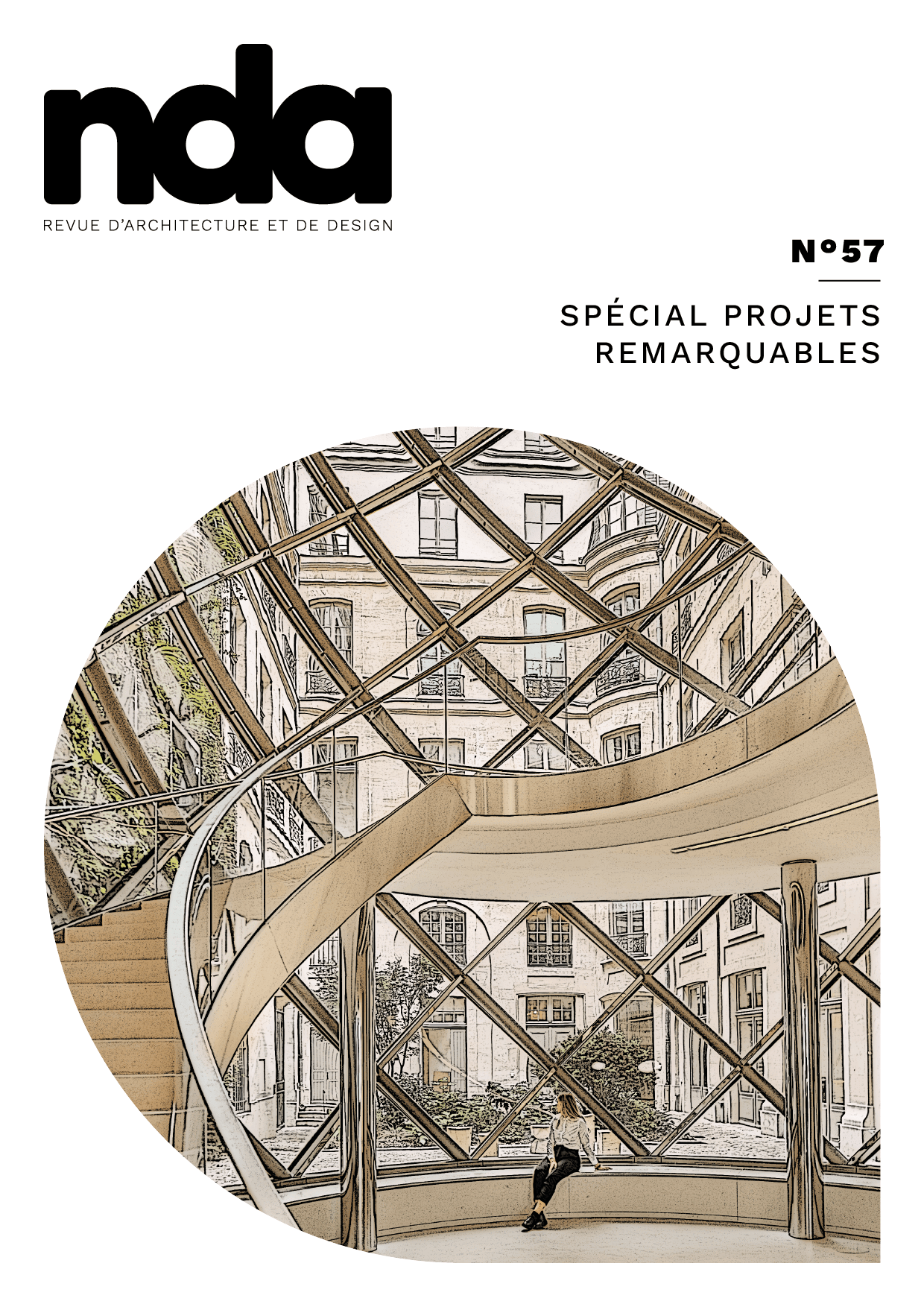

Le Visionnaire, saisir ce qui commence

Mise en œuvre par Alain Moatti, la rénovation de la légendaire adresse de L’Oréal du 14 rue Royale devait offrir une plongée dans l’âme de la Maison et une exploration profonde du monde pour permettre à ses collaborateurs d’y inventer ensemble le futur de la beauté.

À l’abri des regards derrière ses historiques façades classiques, une pièce d’architecture contemporaine connecte un véritable incubateur de créativité dont chacun des 21 espaces spécifiques fait appel au meilleur de la technologie – intelligence artificielle comprise. Réunissant le passé, le présent et l’avenir, Le Visionnaire symbolise par sa forme ovoïde le lieu où tout commence.

Une marque auréolée de gloire.

Tout débute en 1907 lorsqu’un jeune chimiste de 26 ans d’origine alsacienne, Eugène Schueller, invente un procédé de teinture capillaire de synthèse pour cheveux blancs dont il dépose le brevet baptisé l’Auréale, coiffure crantée fort prisée à l’époque. La Société française de teinture inoffensive pour cheveux est créée deux ans plus tard. Jusqu’au décès de son associé Pierre Spéry en 1936, ils vont développer et diversifier leurs activités (savon, shampoing, ambre solaire, édition de magazines de beauté et coiffure…). Devenue en 1939 la SA L’Oréal, l’entreprise s’installe au 14 rue Royale dans un immeuble à l’angle de la rue Saint-Honoré dessiné par Ange-Jacques Gabriel dans le prolongement de la place Louis-XV érigée en 1772 — aujourd’hui de la Concorde — dont il était l’architecte. Les façades et toitures sont d’ailleurs classées Monument historique en 1949. Eugène Schueller y installe immédiatement une académie de coiffure au troisième étage où près de 1,2 million de coiffeurs auront été formés depuis.

- © Michel Denance

- © Nicolas Anetson

Recruté en 1942 à la suite d’une petite annonce par Monsavon, François Dalle – juriste de 24 ans – va révéler ses qualités d’entrepreneur qui vont le conduire à la direction de L’Oréal en six ans.

L’Oréal

14, rue Royale

75008 Paris

Agence Moatti-Rivière

22, rue de Paradis

75010 Paris

Tél. : +33 (0)1 4565 44 04

Projets remarquables

Commander

L’appartement Magellan, style, sensibilité et plus si affinités

Silversquare, pas de recettes, que des réussites