Patio Laennec… plus ultra !

En 2016, un des trois grands groupes de luxe français établissait son siège social dans l’ancien hôpital Laennec. Créée deux ans plus tard, l’agence Cove y est depuis intervenue à trois reprises pour parfaire ses aménagements.

« Passionnée par la confrontation des échelles, des matières et des usages au sein d’univers construits », l’agence y réagençait en 2022 – après avoir livré le restaurant d’entreprise, puis une salle de réunion – un grand jardin d’hiver. Pour cet espace devant offrir un lieu chaleureux de détente aux collaborateurs du groupe, Axel Cornu et Gabriel Verret ont conçu un ensemble de mobilier sur mesure à partir de matériaux biosourcés et de réemploi s’inscrivant dans la démarche éthique du commanditaire.

Ressources créatives.

C’est au sein même d’une de ses maisons de mode qu’ils ont pu récupérer des panneaux de pierre calcaire de 1 x 1 m ayant servi à la scénographie d’un défilé. « Ceux-ci ont ainsi été recyclés en plateaux de tables basses, de portes de placards, de lestage des socles de balançoires… » Les structures de ces dernières ont été réalisées non pas en acier mais en chêne massif, tandis que leur nacelle était façonnée en rotin tressé et corde de chanvre en parfaite osmose avec la végétation luxuriante environnante.

Avec le bureau d’études Elioth, l’ébéniste alsacien Reinhardt et la vannerie d’art bretonne Romand’Art, les architectes ont imaginé toute une collection de meubles, agencements et structures à partir des mêmes panneaux calcaires !

Il est réjouissant de constater que le résultat n’est ni régressif ni néo-nostalgique, mais s’inscrit résolument dans son temps, avec un souci du détail et des finitions dignes d’une grande maison de luxe. Mais le luxe n’est-il pas avant tout un art de vivre et non un mode d’expression tapageur et outrancier ? Libre de ses choix, il se révèle ici audacieux !

Un espace vraiment… chouette !

Kering

40, rue de Sèvres

75007 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 64 61 00

Cove

69 A, rue Marguerite-de-Rochechouart

75009 Paris

Agilité, flexibilité, réversibilité

Commander

Numéro en cours

Nº63

Spécial Santé, Bien-être, Bien-vivre

Novembre — Décembre 2025 — Janvier 2026

Découvrir

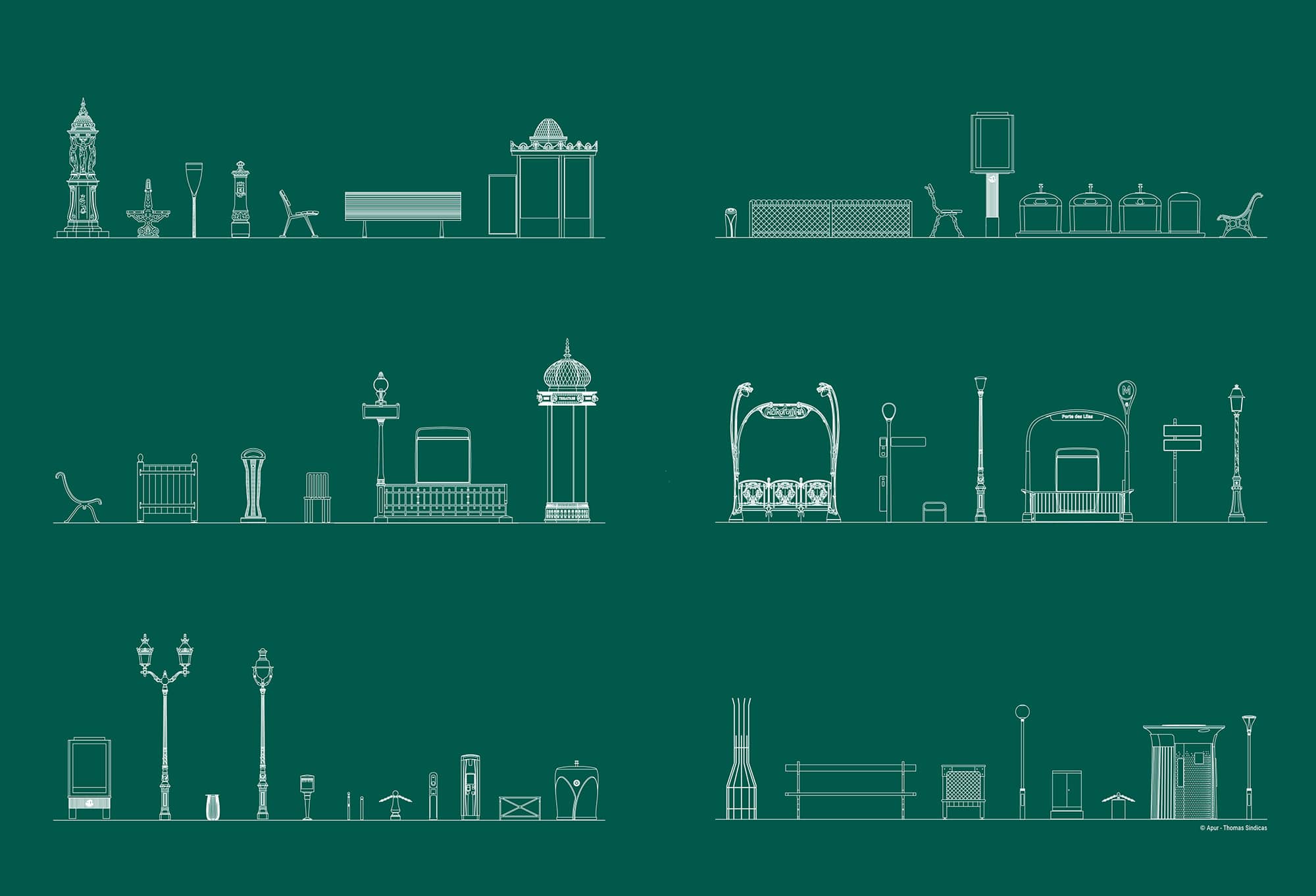

Paris, au ban(c) du progrès ?

Flamboyante reconversion