Prendre langue avec la France

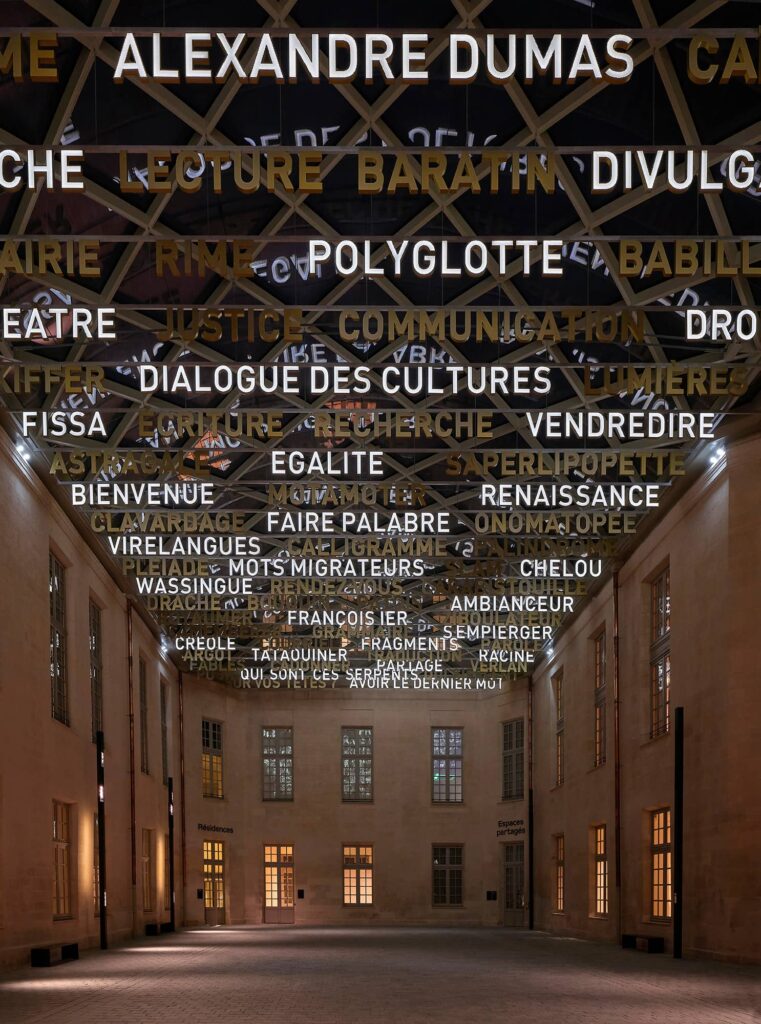

Unique grand projet présidentiel d’Emmanuel Macron, la Cité internationale de la langue française investit, en toute logique, le château de Villers-Cotterêts. Dans ce joyau de la dynastie des Valois, François Ier signa l’ordonnance imposant le français dans la rédaction de tous les actes administratifs et judiciaires du royaume.

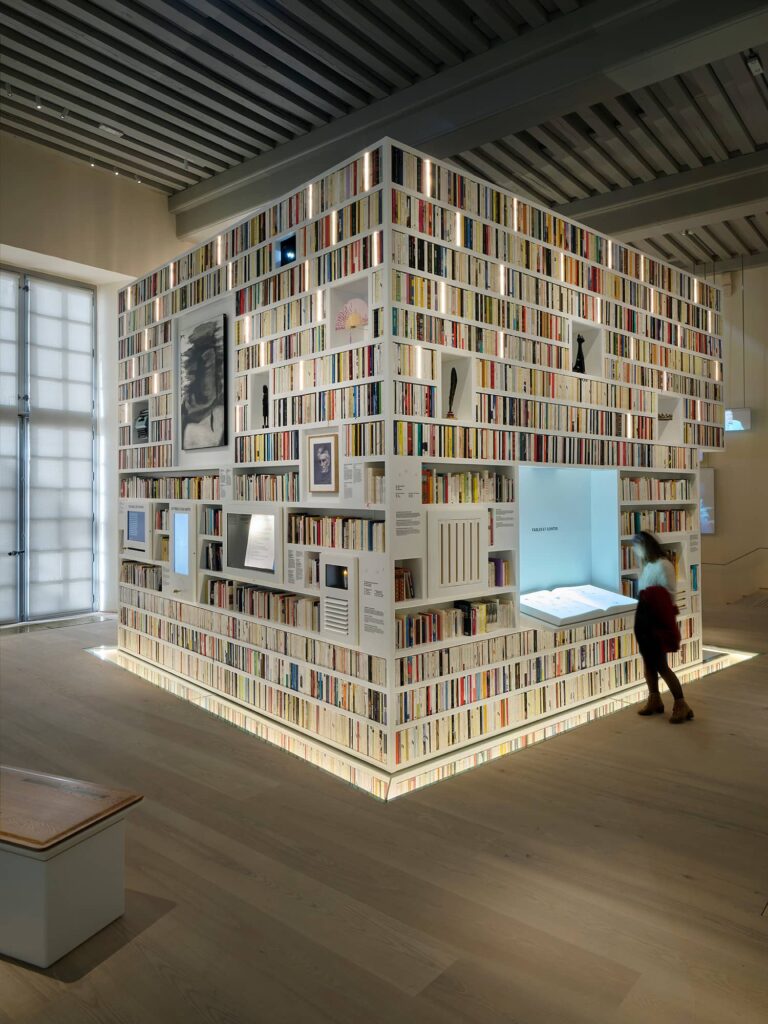

Les acteurs du projet — conservateurs, comité scientifique, centre des Monuments historiques, architectes, concepteurs lumières et multimédias —ressuscitent cette demeure royale de la Renaissance à la beauté architecturale malmenée par le temps. Ils y démontrent aussi — avec dextérité et subtilité, non dénuées d’humour — que notre langue est un patrimoine commun et vivant qui ne cesse de s’enrichir, voire de se réinventer.

Parce que je le Valois bien.

Orphelin de père, François d’Angoulême est fait duc de Valois par son oncle et tuteur le roi Louis XII, auquel il succède en 1515 sous le patronyme de François Ier. Chasseur émérite, il métamorphose l’ancien pavillon de chasse de Villers-Cotterêts — à l’orée de la giboyeuse forêt de Retz — fréquenté par ses prédécesseurs en un véritable château Renaissance qui devient la résidence royale du Valois. Démarrés en 1532, ses travaux sont achevés en 1556, sous le règne de son fils Henri II, par Philibert Delorme. En 1661, Louis XIV transmet le duché à son frère Philippe d’Orléans, qui adjoint au château un jardin à la française conçu par André Le Nôtre. Le Roi Soleil y séjourne à plusieurs reprises, il y fait même rejouer en 1664 Tartuffe par la troupe de Molière, pièce alors interdite à Versailles par l’archevêque de Paris ! Une partie de ses décors Renaissance disparaissent lors des différents remaniements menés par ses propriétaires princiers jusqu’à la Révolution. Devenu bien national, il accueille une caserne avant de devenir un dépôt de mendicité (1808) puis une maison de retraite du département de la Seine (1889) qui fermera en… 2014.

- © Sébastian VERONESE

- © Sébastian VERONESE

- © Sébastian VERONESE

En 2017, l’État lance un appel à idées pour l’avenir du site, reclassé définitivement Monument historique en 1957.

Cité internationale de la langue française

1, place Aristide-Briand

02600 Villers-Cotterêts

Tél. : +33 (0)3 64 9243 43

Projectiles

134, rue d’Aubervilliers

75019 Paris

Tél. : +33 (0)1 58 30 82 61

8’18’’

34, rue de Cîteaux

75012 Paris

Tél. : +33 (0)1 49 49 07 90

Projets remarquables

Commander

Un écrin architectural pour Roberto Coin

Dormir dans une ancienne banque