Moi, canapé, diva des divans

Depuis le Moyen Âge, j’en ai vu de toutes les matières, couleurs, et formes ! En 2024, riche de mon long passé, je veux bien être indémodable et écolo mais ni patapouf ni standard, je veux rester exceptionnel et inventif.

Histoire.

Moi, canapé, j’ai connu tellement de transformations, de savoir-faire, de modes – ou pire de tendances – depuis mes origines ! Dans quel état j’erre en 2024 ? Mon histoire est si longue. Mon nom de canapé viendrait de « kônôp », « moustique » selon les Grecs de l’Antiquité. Moustique ? Ils sont fous ces Grecs ! Mes vrais ancêtres seraient plutôt les bancs coffres du Moyen Âge en bois sculpté. Ce n’est qu’au XIXe siècle que se codifient mon histoire et styles successifs. Je serai roman, Renaissance, Louis XV… Au XVIIIe siècle, ouf, un certain messire Antoine Furetière me définit clairement : « Une sorte de chaise à dos, fort large, où il peut s’asseoir deux personnes à la fois » 1.

Styles !

Avec les rois, Louis XIII et les suivants, je vais connaitre en France bien des fastes : le plaisir du capitonnage, des matériaux et tissus précieux, je vais être travaillé par des artisans réputés. Je représente et supporte les séants du pouvoir ! À la Révolution, je serai détruit ou réemployé, puis je redeviendrai Empire, Restauration… Mes synonymes se diversifient : causeuse, divan, méridienne, sofas, tête-à-tête, indiscret, duchesse brisée, ottomane, canapé à joues, confident… De style, je le suis encore aujourd’hui, sous forme de témoin de mes différentes périodes, j’habite dans les châteaux, chez les antiquaires et surtout dans les musées, dont le MAD de Paris 2… Je suis aussi réinterprété ou souvent copié.

Au XXe siècle, j’ai particulièrement aimé le style Art Nouveau qui m’a paré d’ornementations végétales. Puis l’Art Déco, le Bauhaus allemand m’ont fait devenir moderne. Avec le « Less is more », mes lignes claires, machiniques et en métal auraient pu m’envoyer à l’hôpital. J’étais vexé ! J’ai résisté en L2 et L3 de Le Corbusier, encore réinventé chez Cassina. Je suis Immortel.

Immortel en « L3 », Le Corbusier, 1920, Cassina. © DR

Pop.

Puis tout a changé après la Seconde Guerre mondiale. L’American Way of Life gagne l’Europe à la fin des années 1950. L’irruption de la télévision dans les intérieurs exige que je devienne très confortable pour regarder ce petit écran, on s’affale sur mes ressorts. Je règne sur des tables basses, des poufs… En mousse recouvert de jersey, en cuir, je suis à l’aise sur des moquettes (que l’on fume souvent). Avec le « Design pour tous », je suis popularisé par la société de consommation ! Organique support de l’hédonisme 69, je deviens pop ! Le si inventif Pierre Paulin m’a vu en Déclive ! Les Italiens, d’Ettore Sottsass à Gaetano Pesce, m’ont fait flirter avec des supports ovnis et narratifs. Même si Jacques Tati m’a caricaturé dans son film Mon oncle, j’ai aimé à la folie cette période si dingue.

Sculpture.

Avec les années 1980, le postmodernisme m’a vénéré tel une œuvre artistique. Je suis devenu barbare avec Garouste et Bonetti, sculpture avec Martin Szekely. Le mouvement Memphis m’a même orné de stratifié plastique ! Et me voilà mis dans la niche élitiste de la pièce unique ! Cela se calme un peu dans les années 1990, on m’a soigné à la mode zen, tandis que la société de communication s’organisait. Le design étant international, j’ai subi tant d’influences, pour mon bien au début, puis je suis devenu « style international ». Global, standard !

Sculpté dans les années 1980 par Martin Szekely. © Galerie Jousse, 2023

Plateforme.

Mais je n’ai pas vu venir Internet ! Cela va me bousculer encore. C’est matali crasset ou les frères Bouroullec qui me l’ont fait découvrir en France fin 1990, avec des meubles mis en réseaux ou combinatoires. À partir des années 2000, de plateformes en cabanes, je suis déstructuré, hybridé, modularisé, flexibilisé. Je ne sais plus où j’en suis de mes structures, piètements, rembourrages, mais je participe à ces mutations radicales de la vie quotidienne devenue nomade. Autre révolution, c’est l’écologie. Dès le début, j’ai été à fond pour, mes ancêtres rustiques en bois aussi. Pourtant, comme j’ai adoré le plastique !

Outdoor.

Je fais banquette depuis longtemps dans les restaurants, les bars et les hôtels. On me range dans le « Contract » aujourd’hui ! J’ai longtemps été un numéro (442-3), voilà que je suis souvent nommé en anglais tel Pumpkin ; pourquoi pas « Citrouille » ? Je suis de plus en plus « outdoor ». Je m’aère en Bubble Club de Starck chez Kartell. Et j’intègre les e-bureaux, où l’on veut travailler dans une ambiance flexible et conviviale.

Je m’aère, outdoor, avec Calipso. © Ethimo

Rebut.

Mais il y a pire. Longtemps, on m’a réemployé, on a récupéré mes matériaux. Puis, avec la société kleenex, on m’a jeté tel un encombrant, fait cramer sur les bûchers des décharges. Mes mousses et mes colles étaient inflammables. Les règlementations, la HQE, la RSE ont fini par venir à mon secours. On me réemploie de plus en plus, on me restaure pour la seconde main, j’ai une deuxième vie chez les éditeurs, dans les vide-greniers et les ressourceries.

Star.

Mais je parle ! Et je n’évoque pas mes jours de gloire, une fois par an à Milan. Au Salone del Mobile, je rayonne sur des podiums ! Je ne suis que « nouveauté » ! Le monde entier me caresse, me monte dessus, j’ai mal à mes ressorts. Les tendanceurs me font tourner en rond. Je bondis de mon rembourrage quand je suis si honteusement recopié. Je me souviens comme j’étais joyeux et iconoclaste avec le mouvement Memphis ; ou marrant et baroque avec les Brésiliens Campana, chez Edra ! En Ruché d’Inga Sempe (Ligne Roset), je me plais bien, les designeuses me réinventent, de matali crasset à Constance Guisset.

Patapouf.

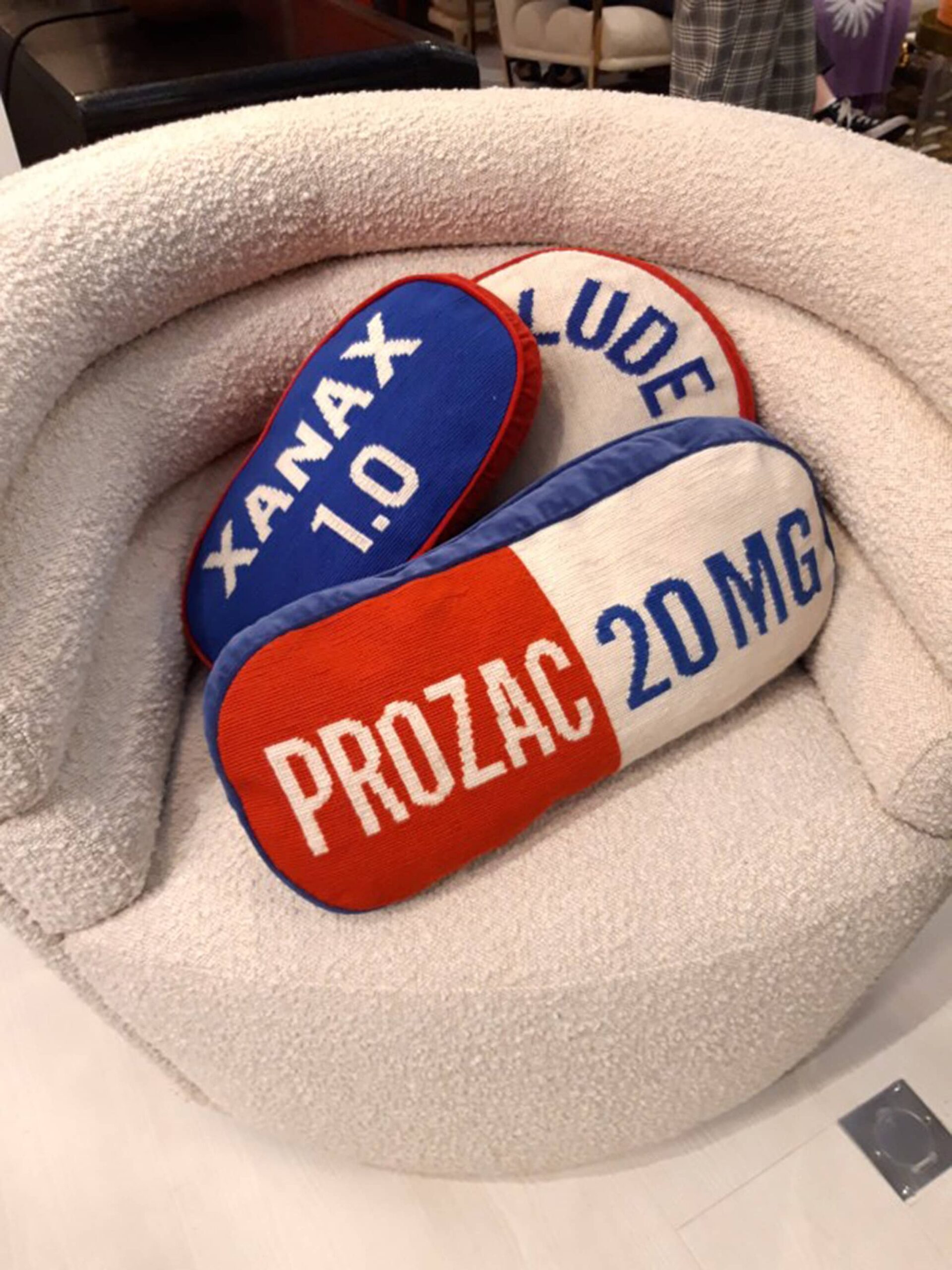

En 2020, il y a eu le drame du Covid ! Triste à dire mais ce fut mon triomphe ! Tous les gens confinés se sont vautrés sur moi. J’ai été beaucoup remplacé, commandé en ligne ! Mes formes se font alors de plus en plus généreuses, dans un certain style « patapouf » ! Je m’étale, je suis « bold », XXL, curved (incurvé), organique, flex, panoramique, j’abolis les frontières entre intérieur et extérieur, vous rapproche de la nature de tous mes matériaux vertueux. Tel un radeau d’intérieur greffé à une méridienne, mes volumes vous dorlotent dans « une bulle de douceur ». Je suis un œuf, un cocon, un nid, selon les sociologues ! On m’acoquine parfois avec des coussins Xanax ou Prosac, tel un anxiolytique ! Et je deviens immersif, j’abrite les métavers ! Ciel ! je suis squatté par vos avatars, complice des vidéos ASMR 3.

Même des coussins Xanax et Prozac ! © DR

Revival.

Mais une tendance ne dure pas. Si je suis encore luxe-patapouf avec la collection Versace Home, il semblerait que je m’aère un peu avec le Sengu Bold Sofa de Patricia Urquiola chez Cassina. Le Nawabari vu par BIG (Bjarke Ingels Group) boudine encore, mais se décolle du sol, chez Boconcept. En septembre à Maison & Objet, je me suis réjouis d’être célébré en Duo Seat+Lamp par les Belges Muller Van Severen, élus créateurs de l’année. Leur « conversation » élémentaire et éclairée me redonne le moral ! Sur le thème Enjoy, le salon nous a inondé de couleurs et mixé tous les revival 70, 80. Un « hédonisme exalté » ? Un peu artificiel ? Chez Roche Bobois, je fais boum avec Bomboms acidulés ou en réglisse de Joana Vasconcelos, on me mangerait ! Vous trouvez cela drôle ?

Ténu.

Donc, en 2024, j’exige d’être matière durable, bois, métal, terre, paille… Ou en composite bio, tissus naturels, bien sourcé, local. Je ne veux plus être maintream obèse et lavé au greenwashing ! Et moins pollué par le Net. Indémodable on me veut, mais encore faudrait-il que je rime avec un beau dessin, avec l’inventivité des Eames (Vitra), de Scarpa (Cassina), de Michel Ducaroy en Togo (Roset), et plus récemment, avec Riace des frères Bouroullec de 2022 (Magis), un trait ténu qui me donne de la tenue… Je sais, je suis exigeant, voire un peu snob, narcissique. Je décrypte tellement tous les process de ma conception, que je devrais être mon propre créateur. Mon auto-créateur.

- Guide des styles de Jean-Pierre Constant et Marco Mencacci, Hachette, 2018, 35 euros.

- MAD, 107, rue de Rivoli, 75001 Paris, 01 33 55 57 50, madparis.fr.

- Exposition au Design Museum de Londres, en 2022,

www.en-vols.com/inspirations/exposition-asmr-musee-design-londres/

Biome : un vaisseau amiral à Paris

Féminin pluriel